|

14:07 安乗埼灯台から

今日は、三重県の志摩半島にある2つの参観灯台を訪れるツーリングです。

最初に安乗埼灯台を観たので、次の大王崎灯台に移動します。

|

|

大王崎灯台に移動

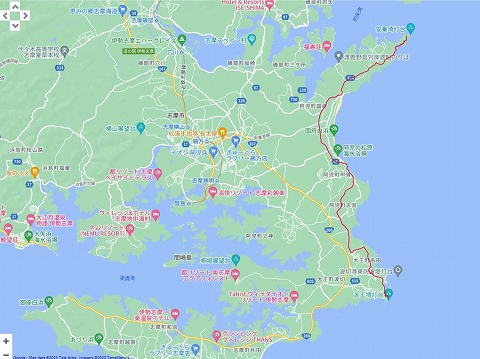

安乗埼灯台から大王崎灯台までの道程は、左の地図の通り。

右上が安乗埼灯台で、右下か大王埼灯台になります。

google 先生にルートを聞いて走りました。(笑)

まず、安乗埼灯台からは県道514号安乗港線で南西に走り、その後県道61号磯部大王線に入り南下。

途中、名無しの道路を経由して、ふたたび県道61号線で近くまで行ったら、裏道で大王崎灯台の近くまで移動しました。

|

|

14:27 この先なんですか?

さて、大王崎灯台はこの先を右に曲がったところに見えるんですが、この道で正しいのかな。

|

|

14:29 この道で

さて、googleのルート案内でこの辺りまでバイクで来たけど、この道で良かったのかな?

この先、階段なんですけど。(笑)

バイクを駐める場所が無いので、狭い路地をなんとか切り返して、広い場所まで戻ってバイクを駐めてきました。

クルマの場合は、400mほど離れたところに漁協の駐車場があるので、そこに駐めるみたい。 有料だけど。 料金は一律1日300円。 バイクを駐めても300円。 自分は駐めなかったけど・・・・・。 |

|

14:29 階段で

前を歩いている人に、「灯台はこっちですか?」って聞いたら、そうらしいので、着いていくことにします。

灯台はちょっと高いところ(海抜20mくらいかな)にあって、波打ち際あたりから階段をえっちらおっちら、登らなければなりません。

バイク用のシューズって、こうゆう時歩きづらいんですよね。 (ーー;)

|

|

14:31 ベースまで

えっちらおっちら登って、灯台のベースまでやってきました。

それでは、協力金を払って、中に入ることにしましょう。

|

|

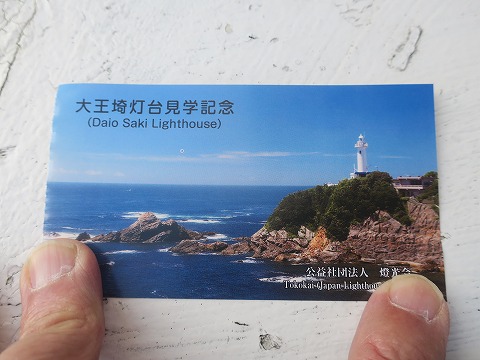

14:32 見学記念

協力金を支払った”見学記念”。

入場券じゃありませんよ。(笑)

|

|

14:32 中規模の

見上げる灯台は、高さが23mあるらしい。

中規模の灯台ですね。

大きな声だと安乗崎灯台に聞こえてしまうが、やっぱり灯台は四角柱より円柱の方がポイですね。(個人的な感想です)

|

|

14:32 螺旋階段を

それでは、登るなり。

螺旋階段は広くはありませんが、訪れる人は少ないので問題ありませんね。

|

|

14:34 頂部に

頂部につきました。

それでは、外に。

高いところ、苦手ですが・・・・。

|

|

14:35 高い

頂部から下を見ると、「高い!」

とその前に、灯台の下には、海の救急番号”118番”が書いてありますた。

118番に電話する機会は、まず無いと思うけど、覚えておこう。

さて、灯台自体の高さは20mちょっとですが、灯台が建っているのは、海面から灯光までの高さは46mほどあるらしいです。

ので、15階だてのビルと同じくらいの高さになります。

|

|

14:36 正面には海が

正面は水平線が見える海が広がっています。

ここ大王埼は昔は海の難所だったらしい場所で、今から100年ほど前の1927年に初点灯したらしいです。

|

|

14:36 切り立った岸壁

岸壁が切り立ってますね。

この辺りはリアス式海岸で、海岸が入り組んでいる上に岩礁があったりして、船が座礁する事故が多発していたそうです。

そのためもあっての大王崎灯台です。

|

|

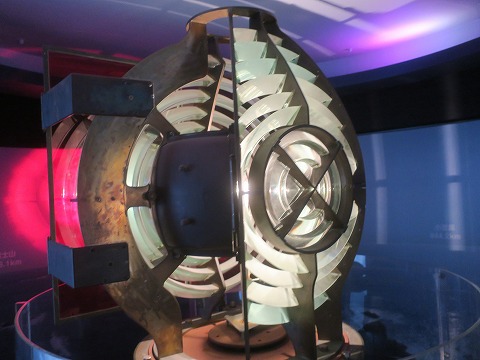

14:36 レンズを

灯台のレンズを確認。

ここも、安乗埼灯台と同じ様にフレネルレンズじゃなくて、キセノンかLEDみたいです。

一通り観たので、下におります。

|

|

14:41 白色と赤色

安乗埼灯台と同じく、灯台の脇にあった”大王崎灯台ミュージアム”に入ってみました。

大王崎灯台の灯光は、白色と赤色が交互に光るタイプ。

なので、レンズも白色の部分と赤色の部分があって、これがグルグル回る仕組みになっています。

ちなみに、大王崎灯台の場合は30秒間の間に白色が1回、赤色が1回となっているそうです。

|

|

14:47 撮影スポット

撮影スポットがあったので、記念に写真を撮っておこう。

だれもいないので、恥ずかしくはない。(笑)

|

|

14:47 自分が入らない方が

雲一つない青空に、白亜の灯台が映えますね。

写真的には、自分が入らない方がいいみたいだ。(笑)

|

|

14:51 15灯台制覇

それでは、三重にある安乗埼灯台と大王崎灯台の参観灯台を訪れたので、今回のツーリングの目的は達成しました。

これで、16基ある参観灯台の内15基を巡りました。

それでは、ここからはツーリングに戻ります。

(つづく) |

安乗崎灯台に戻る

安乗崎灯台に戻る

安乗崎灯台に戻る

安乗崎灯台に戻る